architecture-etude-du-sensible-1

architecture-etude-du-sensible-1.jpg

Pour leur travail de recherche dans les quartiers étudiés et pour recueillir des données, les scientifiques conduisent un panel d'entretiens avec des personnes pratiquant les espaces sensibles en question. Des parcours commentés sont réalisés directement au cœur de ces quartiers et des baluchons sensoriels sont confiés aux personnes pour récolter des éléments de leur environnement (photos, vidéos, sons, écrits, objets ramassés).

biosciences-microbe-3

biosciences-microbe-3.jpg

Pour rentrer dans une cellule sans y faire de dommages, le parasite étudié possède une stratégie à toute épreuve. Il injecte une sorte de porte dans la membrane de la cellule sur laquelle il s’appuie pour se propulser en forçant la membrane à former un bourgeon autour de lui. Une fois à l’intérieur, il referme cette "porte" derrière lui à l’aide d’un mouvement de rotation rapide de "twist". Cette porte s’insère n’importe où dans la membrane et se déploie grâce à son élasticité. Le parasite n’a plus qu’à se squeezer à son tour pour passer la porte. Il joue de son élasticité et de sa souplesse pour se propulser en quelques secondes quasi incognito dans la cellule dont il aura besoin pour survivre.

biosciences-microbe-1

biosciences-microbe-1.jpg

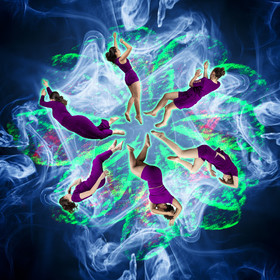

Une fois dans la cellule hôte, le parasite Toxoplasma gondii se divise pour former sa descendance. Chaque parasite donne naissance à deux entités qui restent attachés par l’extrémité postérieure. Ainsi, la descendance s’arrange en rosette, avec des parasites attachés entre eux par le « pied » jusqu’à ce qu’ils se séparent et migrent hors de la cellule hôte devenue fantôme, prêts alors à démarrer un nouveau cycle dans les cellules.

Une chorégraphie très ajustée pour se faufiler dans la cellule et y construire une niche personnalisée.

Une chorégraphie très ajustée pour se faufiler dans la cellule et y construire une niche personnalisée.

physiologie-cellulaire-vegetale-marqueurs-epigenetiques-1

physiologie-cellulaire-vegetale-marqueurs-epigenetiques-1.jpg

Les chercheurs sont constamment entourés des plantes qu’ils étudient. Vu de loin, elles peuvent paraitre identiques, mais elles ne le sont pas. En particulier, sous l’effet de marques épigénétiques changeantes, elles peuvent développer des caractéristiques variées. Certaines seront sélectionnées d’après leur phénotype pour être étudiées à l’échelle moléculaire.

astrophysique-3

astrophysique-3.jpg

Les nuages moléculaires sont des amas d’hydrogène et d’hélium à partir desquels naissent les étoiles. Au sein de ces nuages, des surdensités appelées « cœurs denses » vont s’effondrer sur elles-mêmes pour former des étoiles. Autour de ces cœurs, de grands mouvements d’accrétion viennent les nourrir, comme des rivières alimentant un lac.

Cet aspect de l’espace, inaccessible pour beaucoup, est bien connu de certains spécialistes de ces espaces cosmiques. Ils recherchent et affinent les données sur ces lieux célestes pour mieux comprendre ces nuages moléculaires, comme cette nébuleuse d’Orion, région la plus proche de nous ayant récemment formé des étoiles massives.

Cet aspect de l’espace, inaccessible pour beaucoup, est bien connu de certains spécialistes de ces espaces cosmiques. Ils recherchent et affinent les données sur ces lieux célestes pour mieux comprendre ces nuages moléculaires, comme cette nébuleuse d’Orion, région la plus proche de nous ayant récemment formé des étoiles massives.

physique-canaux-ioniques-3

physique-canaux-ioniques-3.jpg

Les canaux ioniques sont des protéines autour de la membrane des cellules qui permettent le passage des ions. Ils forment une connexion entre deux milieux pour permettre le passage de l’information. C’est le mécanisme de transformation de l’énergie entre le niveau moléculaire et le niveau cellulaire.

Ces canaux ioniques s’ouvrent et se ferment en fonction des conditions physicochimiques des cellules pour laisser entrer ou sortir des ions positifs ou négatifs et équilibrer les forces. C’est un processus dynamique, constamment en changement.

Ces canaux ioniques s’ouvrent et se ferment en fonction des conditions physicochimiques des cellules pour laisser entrer ou sortir des ions positifs ou négatifs et équilibrer les forces. C’est un processus dynamique, constamment en changement.

ingenierie-materiax-procedes-tomographie-magnetique-3

ingenierie-materiax-procedes-tomographie-magnetique-3.jpg

Pour comprendre, non pas la structure d'un échantillon mais son aimantation locale, c’est-à-dire dans quelle direction pointe chacun des nano-aimants qui le compose il faut pouvoir connaitre l’aimantation sur chaque point.

Grâce à des techniques de tomographie magnétique - imagerie en 3D de l’aimantation avec une résolution nanométrique, on peut produire et visualiser des images de ces flux magnétiques en mouvement et étudier le matériau dans de multiples orientations afin d’en comprendre toutes ces caractéristiques magnétiques. Les mesures sont réalisées grâce aux rayons X du synchrotron Européen ESRF, sur des appareils très complexes.

Grâce à des techniques de tomographie magnétique - imagerie en 3D de l’aimantation avec une résolution nanométrique, on peut produire et visualiser des images de ces flux magnétiques en mouvement et étudier le matériau dans de multiples orientations afin d’en comprendre toutes ces caractéristiques magnétiques. Les mesures sont réalisées grâce aux rayons X du synchrotron Européen ESRF, sur des appareils très complexes.

astrophysique-2

astrophysique-2.jpg

Pour récolter des données et mieux comprendre la formation des étoiles massives, les chercheurs disposent d’outils d’observation très puissants, tels que des interféromètres. Il s’agit de dispositifs composés de nombreuses antennes capables d'observer des objets astronomiques. Plus il y a d’antennes, plus les points de vue sont variés. Le plus long interféromètre du monde est situé au Chili et fait 12 km, le plus long d’Europe est installé à 2552 mètres d'altitude dans le massif du Dévoluy et fait lui un peu moins d’1 km de long.

Grâce aux données de ces interféromètres les chercheurs peuvent, en quelque sorte, traverser l’Univers et étudier certains endroits cosmiques éloignés, comme la nébuleuse de la Tarentule.

Grâce aux données de ces interféromètres les chercheurs peuvent, en quelque sorte, traverser l’Univers et étudier certains endroits cosmiques éloignés, comme la nébuleuse de la Tarentule.

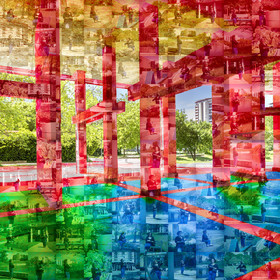

architecture-etude-du-sensible-3

architecture-etude-du-sensible-3.jpg

Le sensible est la façon dont on voit le monde et les sensibilités que l’on a envers lui (attitude, écoute, comportement…). C’est la façon dont cela nous affecte, le lien que cela tisse avec nos émotions. Certains projets de recherches en sciences humaines et sociales ont pour objectif de considérer la place du sensible dans la production des espaces urbains et la manière dont les personnes expérimentent le projet.

Des enquêtes sont menées auprès des professionnels du bâti portant sur certains territoires en France et auprès des personnes pratiquant certains écoquartiers. L’objectif est de savoir quelles sont les expériences sensibles que les personnes font de ces espaces. Ou comment la population locale laisse sa trace dans son environnement, comment elle l’aborde et quels souvenirs y sont attachés. Le « parkour » est une façon d’intégrer des lieux, de vivre dans son espace quotidien, de passer d’un endroit à un autre, de sortir dehors, pour exister dans un environnement particulier.

Des enquêtes sont menées auprès des professionnels du bâti portant sur certains territoires en France et auprès des personnes pratiquant certains écoquartiers. L’objectif est de savoir quelles sont les expériences sensibles que les personnes font de ces espaces. Ou comment la population locale laisse sa trace dans son environnement, comment elle l’aborde et quels souvenirs y sont attachés. Le « parkour » est une façon d’intégrer des lieux, de vivre dans son espace quotidien, de passer d’un endroit à un autre, de sortir dehors, pour exister dans un environnement particulier.

physiologie-cellulaire-vegetale-marqueurs-epigenetiques-3

physiologie-cellulaire-vegetale-marqueurs-epigenetiques-3.jpg

Les scientifiques observent les effets des marques épigénétiques sur la formation des plantes, appelée morphogenèse végétale, notamment grâce à des coupes histologiques, c’est-à-dire des analyses sur tissus de jeunes plantules cultivées in vitro, en laboratoire. Le développement des plantes est donc suivi scrupuleusement pour comprendre la multiplicité des modifications épigénétiques des plantes.

biosciences-microbe-2

biosciences-microbe-2.jpg

Pour survivre, le toxoplasme doit se déplacer rapidement dans ces environnements tissulaires sans être endommagé par le système de surveillance immunitaire. Son architecture polarisée et sa structure élastique lui permettent de se déformer afin de progresser malgré les obstacles plus ou moins rigides auxquels il est confronté. Avec son pôle apical qui détermine la direction du mouvement, il construit un point d’ancrage dans la matrice sur lequel il exerce une force de traction pour se glisser progressivement dans un mouvement de type ressort.

Cette séquence répétée lui permet de déplacer la longueur de son corps en quelques millionièmes de seconde, une véritable performance.

Cette séquence répétée lui permet de déplacer la longueur de son corps en quelques millionièmes de seconde, une véritable performance.

biologie-structurale-2

biologie-structurale-2.jpg

Certains scientifiques travaillent sur un type spécifique de virus : les adénovirus. Ils possèdent une structure particulière, en icosaèdre avec 12 sommets, faisant penser à de la dentelle. Leur structure est très fragile, très délicate. Une partie de leur travail est toujours un grand mystère qui se révèle au fur et à mesure des recherches. L’objectif est de lever le masque sur ces virus pour comprendre les interactions entre toutes ces briques d’acides aminés.

ingenierie-materiax-procedes-tomographie-magnetique-2

ingenierie-materiax-procedes-tomographie-magnetique-2.jpg

Les chercheurs essaient de construire des représentations en relief, en 3D de leur objet. Ils tournent ainsi autour pour en étudier sa structure magnétique dans toutes les dimensions. Pour cela il est nécessaire d’illuminer l’échantillon avec un faisceau de rayons X très intense, ce que permet le synchrotron Européen, l’ESRF.

astrophysique-1

astrophysique-1.jpg

Les chercheurs étudiant les nuages moléculaires sont constamment plongés dans un univers obscur et lointain, qu’ils ne peuvent pas voir et qu’ils connaissent pourtant de près. Ces parties de l’Univers sont ancrées en eux et ils développent une forme de connexion avec elles, comme pour ce nuage moléculaire appelé « Rho Ophiuchi » présent dans notre Voie Lactée.

biologie-structurale-1

biologie-structurale-1.jpg

Pour pénétrer dans une cellule un virus doit s’attacher à une protéine de celle-ci qui lui sert de récepteur. Les scientifiques cherchent à repérer quelle partie du virus se fixe sur nos cellules. En identifiant cette zone et en comprenant bien sa structure, il leur sera possible de développer des molécules antivirales avec la même structure et venant se loger dans cette zone, pour empêcher la fixation du virus sur nos cellules.

Ils cherchent aujourd’hui comme dans un amas infini de molécules, celle qui pourrait correspondre.

Ils cherchent aujourd’hui comme dans un amas infini de molécules, celle qui pourrait correspondre.

physique-canaux-ioniques-2

physique-canaux-ioniques-2.jpg

Les chercheurs travaillent sur les interactions et les connexions qui ont lieu dans les canaux ioniques et entres canaux différents, afin de comprendre l’influx et le déplacement des charges et des molécules d’un milieu à un autre. Les informations transitent dans ces canaux et partout dans notre corps.

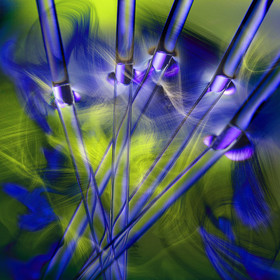

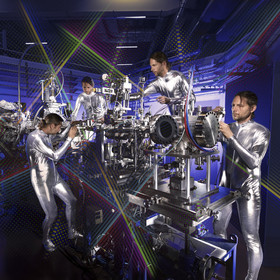

ingenierie-materiax-procedes-tomographie-magnetique-1

ingenierie-materiax-procedes-tomographie-magnetique-1.jpg

Pour ce projet la recherche se concentre sur les structures dans lesquelles les atomes ont des lignes de flux courbées, entremêlées, avec des nœuds, sortant de l’ordinaire. Il est donc nécessaire de produire des images en 3D de haute précision pour comprendre comment ces lignes de flux se croisent. Les mesures sont réalisées grâce aux rayons X du synchrotron Européen, l’ESRF, sur des appareillages particulièrement complexes, qui seuls permettent d’observer et d’étudier un tout petit objet dans de multiples dimensions.

architecture-etude-du-sensible-2

architecture-etude-du-sensible-2.jpg

Dans les quartiers étudiés pour ces recherches, certains lieux sont emblématiques et particuliers, donnant une vue d’ensemble sur le territoire. Ces espaces sont vivants, par la présence à différents instants des personnes qui les habitent ou les parcourent au quotidien. Elles en font un espace sensible et un cadre de vie.

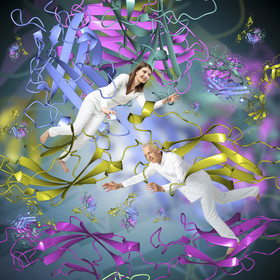

biologie-structurale-3

biologie-structurale-3.jpg

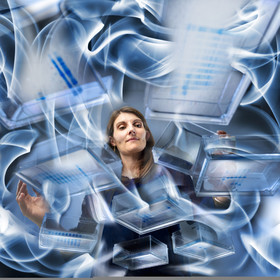

Les scientifiques cherchent à comprendre quelle partie du virus se fixe sur nos cellules. En identifiant cette zone et en comprenant sa structure, il est possible de développer des molécules antivirales avec la même structure qui viendront se loger dans cette zone et empêcher la fixation du virus sur nos cellules.

De nombreuses molécules doivent être testées pour trouver celle qui se logera au mieux dans cet espace. Il faut donc de très nombreux tests pour trouver la molécule la plus adaptée. Les scientifiques avancent dans une diversité de résultats, dont beaucoup ne seront pas bons, mais indispensables pour réussir à trouver « par élimination » la bonne molécule, un peu comme une aiguille dans une botte de foin.

De nombreuses molécules doivent être testées pour trouver celle qui se logera au mieux dans cet espace. Il faut donc de très nombreux tests pour trouver la molécule la plus adaptée. Les scientifiques avancent dans une diversité de résultats, dont beaucoup ne seront pas bons, mais indispensables pour réussir à trouver « par élimination » la bonne molécule, un peu comme une aiguille dans une botte de foin.

physiologie-cellulaire-vegetale-marqueurs-epigenetiques-2

physiologie-cellulaire-vegetale-marqueurs-epigenetiques-2.jpg

Chez un individu dont les cellules contiennent un noyau, (appelé individu « eucaryote »), tous les organes et tissus portent un génome identique, mais l’utilisent de manière différentielle pour exercer diverses fonctions. L’épigénétique joue un rôle primordial dans cette utilisation différentielle du génome du noyau, se plaçant au-dessus de la génétique, c’est-à-dire sans modifier la séquence ADN, mais plutôt en apposant des marques (ou « signaux ») qui conduisent à des différences entre cellules et aussi entre individus.

Les végétaux sont virtuoses dans ces mécanismes épigénétiques. Les chercheurs les étudient par petites touches, en y ajoutant ou supprimant des marques épigénétiques, afin de comprendre leur fonctionnement moléculaire.

Les végétaux sont virtuoses dans ces mécanismes épigénétiques. Les chercheurs les étudient par petites touches, en y ajoutant ou supprimant des marques épigénétiques, afin de comprendre leur fonctionnement moléculaire.

physique-canaux-ioniques-1

physique-canaux-ioniques-1.jpg

Pour étudier les canaux ioniques liés au cerveau et à l’activité nerveuse et en comprendre les aspects fonctionnels il faut nécessairement une approche multidisciplinaire. Avec des techniques optiques, chimiques et computationnelles (numériques) pour calculer la différence de potentiel de membrane, les fluctuations des courants dans ces canaux, la cinétique du cheminement dans les canaux, les scientifiques ont besoin de données à hautes fréquences, parfois jusqu’à 40 000 images par seconde,

Un jour à venir, l’analyse combinée de ces techniques pourra contribuer au soin des maladies rares du cerveau.

Un jour à venir, l’analyse combinée de ces techniques pourra contribuer au soin des maladies rares du cerveau.